再生可能エネルギーシリーズ②

食料生産に適した「再生可能エネルギーの種類」についてはこちら!

今回は再生可能エネルギーである

「太陽光エネルギー(太陽光発電)」

についてわかりやすく解説していきます。

目次

「太陽光エネルギー」とは?

「太陽光エネルギー」とはどのようなエネルギーか?

太陽光エネルギーは太陽から地球に降り注ぐ膨大なエネルギーです。

太陽が放出する光エネルギーがあることによって地球の水や大気は循環し、

私たち人間を含めた動物や植物に適した環境が保たれています。

水を蒸発させて雲を作り雨を降らせるのも、大気を暖めて風を作るの、

もとをたどればすべて「太陽光エネルギー」です。

「太陽光エネルギー」はどのくらいあるのか?

地球が1秒ごとに受け取る太陽のエネルギーは18兆kWにもなり、

世界の発電能力の1万倍に相当します。

太陽が約1時間地球を照らすだけで、全世界が使用するエネルギーの1年分もあります。

しかし、このすべてを利用できるわけではありません。

人類が利用している太陽エネルギーは主に植物が蓄えたものであり、

食料や燃料として利用できるエネルギーは限られています。

今後は世界の人口増加により食料やエネルギーの不足は大きな問題となります。

持続可能な社会の実現のために、この膨大なエネルギーの有効活用が求められています。

「太陽光発電」とは?

太陽光で電気を作る「太陽電池」の仕組みはどうなっているのか?

太陽電池とは太陽光で電気を作る装置です。

太陽の光エネルギーを電気に変える性質を持つ物質でできており、

物理電池と呼ばれています。

(普通の乾電池等は内部で化学物質が反応して電気ができるためこちらは化学電池です。)

太陽電池の種類は様々ありますが、主にシリコンという物質で作られています。

シリコンはp型シリコンとn型シリコンを接合した構造をしています。

(pn接合ダイオードとも言います。)

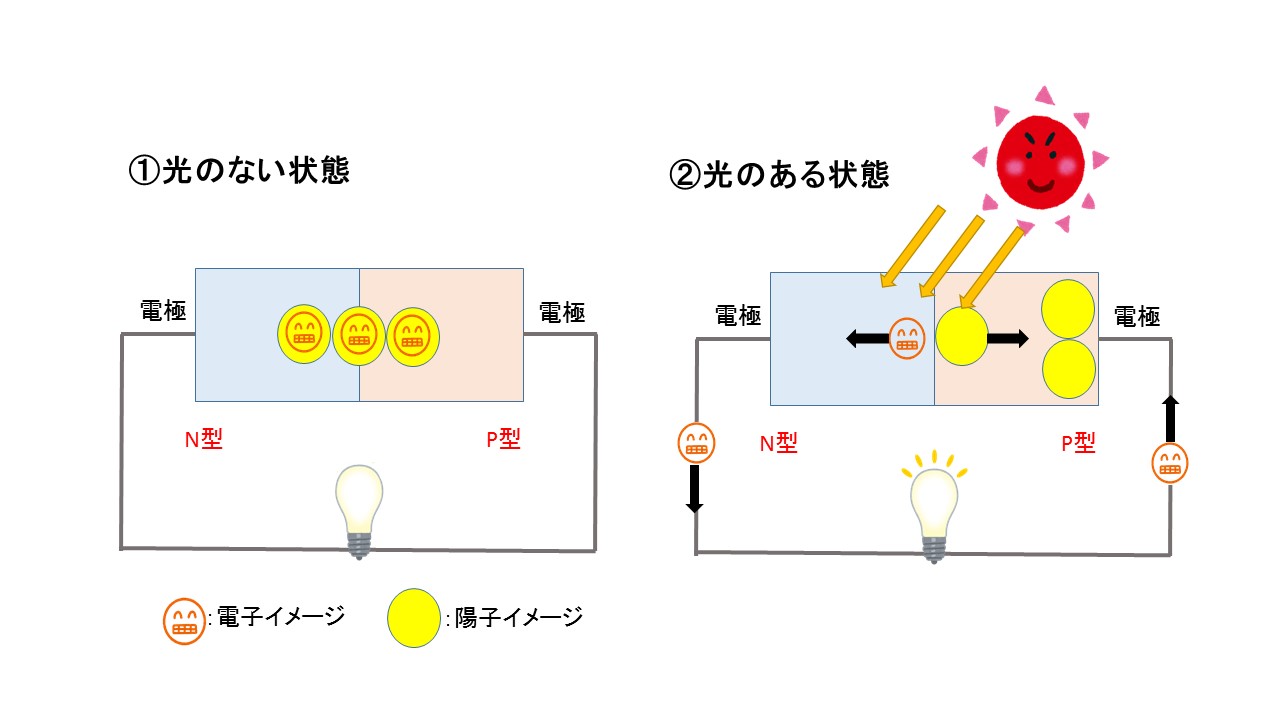

太陽光の仕組みの結論だけ言ってしまうと、

太陽光をシリコンに当てると

n型シリコンは電子が増えてさらに「負の電荷」になり、

p型シリコンは正孔が増えてさらに「正の電荷」になります。

その結果、両方のシリコンの間に起電力が発生します。

もうちょっと詳しく知りたい

~太陽光発電の動作原理~

Q,なんでn型シリコンに電子が増えて、p型シリコンに正孔が増えるのか?

解説:

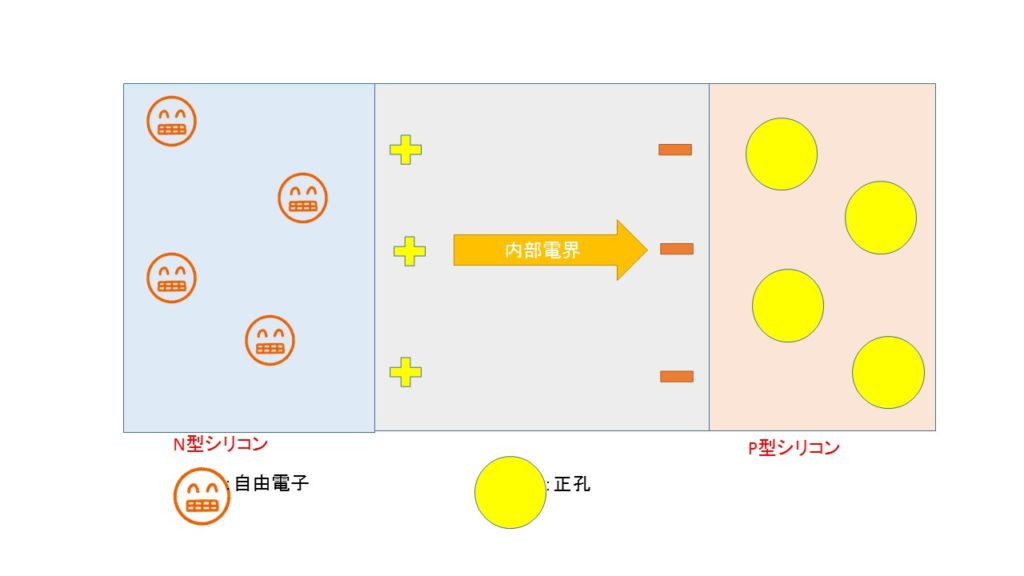

p型シリコンの中にはたくさんの正孔が存在しており、

n型シリコンの中にはたくさんの自由電子があります。

p型シリコンとn型シリコンを接合すると、接合部分で自由電子と正孔が打ち消し合います。

この部分は電子がいなくなり、「空乏層」と呼ばれる領域になります。

そして、空乏層の中では

空乏層の中心部は電子と正孔がセットになって電気の偏りは生じないはずです。

しかし、空乏層の中では

・p型シリコン側では電子を余分にもらってマイナスに帯電する。

・n型シリコン側では自由電子が足りなくなってプラスに帯電する。

という現象が起こっており、空乏層内に「内部磁界」が発生しています。

この空乏層に太陽光が入射して光エネルギーを加えると

空乏層の中心部でセットになっていた自由電子と正孔が別々にされます。

ここで発生した自由電子と正孔は「内部磁界」の力によって移動します。

「自由電子」はn型シリコンへ移動して、「正孔」はp型シリコンに移動。

この現象が、この解説の問いであった

「なぜn型シリコンに電子が増えて、p型シリコンに正孔が増えるのか?」の答えになります。

太陽電池の種類はどのようなものがあるのか?

太陽電池の種類はシリコンだけでなく下記のようなものがあります。

それぞれに価格や効率等の特性が変わってきます。

| 材料 | 分類 | 特徴 |

| シリコン | 単結晶系 | 電気への返還効率は約20%と高いが高価。 |

| 多結晶系 | 単結晶のくずを使用したもので変換効率が低いが安価。 現在の主流はこのタイプ。 |

|

| 薄膜系 | アモルファス(非結晶構造)を使用しており、 変換効率は結晶型より低いがシリコンの使用量は結晶型の100分の1程度。 フィルムなどを基盤にすると形状を変えられる。 |

|

| 化合物 半導体 |

Ⅲ-V系 | 電気への変換効率が高く、耐久性もある。 人工衛星や宇宙ステーションに使用。 |

| CIGS系 | 非常に薄く、光の吸収率が高いため少ない材質で作成可能。 形状も自由に変えられる。 |

|

| CdTe系 | 製造工程が単純なため大量生産が可能。 |

引用元:よくわかる再生可能エネルギー

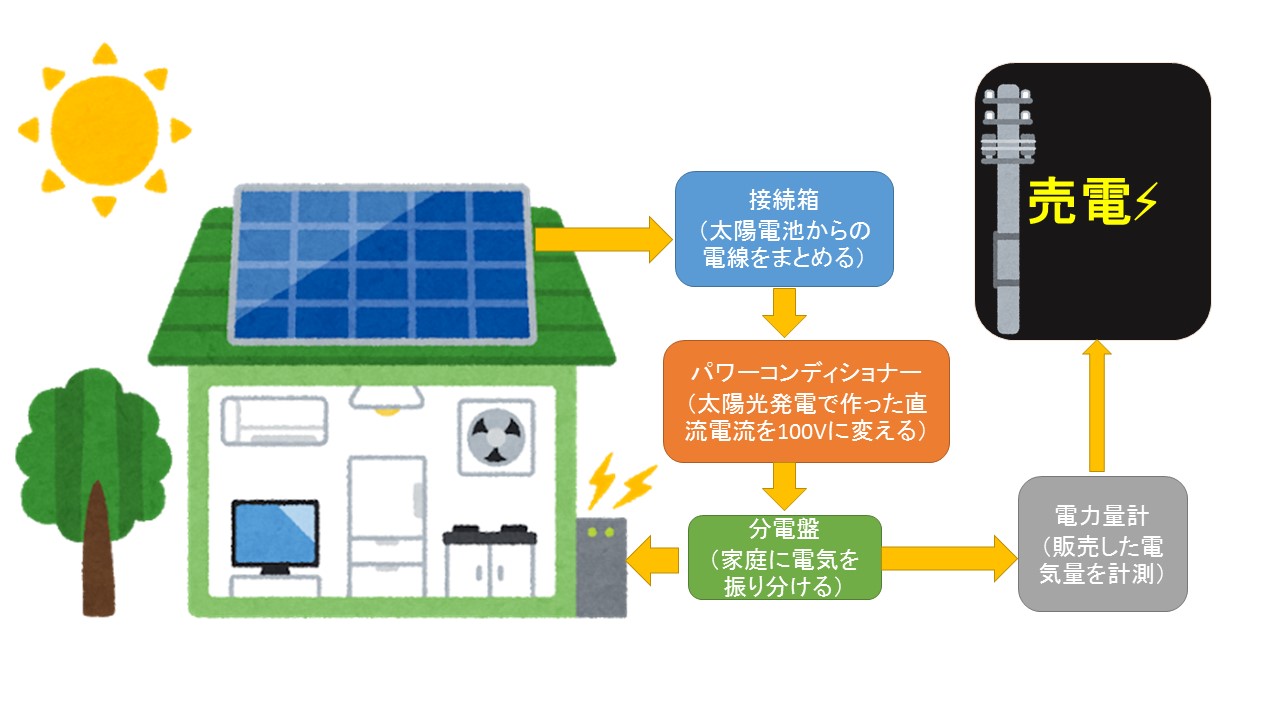

家庭用太陽光システム(ソーラーシステム)の仕組み

一般家庭で太陽光発電を導入した際の仕組みには簡単です。

まず、太陽電池で作られた電気は接続箱で集約されます。

そして、パワーコンディショナーで直流の電気を家庭で使える100Vの交流に変換します。

その後分電盤で電気を振り分け、余った電気は電力計を通って電力会社へ販売します。

下記は電気の発生から売電までをわかりやすくしたイメージです。

「太陽光発電」のメリットとデメリットについて

太陽光発電の「メリット」とは?

・場所を選ばず、故障がすくない。

太陽光は原子力発電や火力発電のような他の発電方法と比較して、

機械的に動くパーツ(ボイラー、タービン、発電機など)が少ないです。

そのため、故障が起こりにくいのが特徴です。

また、風力発電のような騒音やバイオマス発電のにおいもないため

住宅やオフィスビルなど様々な場所に設置することができます。

・燃料がいらない。

太陽光発電は無限(人類から見ると)に降り注ぐ太陽エネルギーを利用します。

そのため、石油・石炭・天然ガス等の燃料を必要としないクリーンな発電方法です。

太陽光発電の「デメリット」とは?

・安定的な電力供給ができない。

太陽光を使用するため、電気の生産量が天候に大きく左右されます。

曇りや雨になってしまうと、発電ができず季節によっても変動します。

(夜はもちろん発電できません。)

そのため、太陽光発電には別の発電も併用しなければならないといったデメリットがあります。

・設置コストが高い。

地上に届く太陽光エネルギーは密度が小さいため、

ある程度広い面積を使って発電しなければなりません。

さらに、ソーラーパネル等の費用も大きく、電気の生産原価は割高になってしまいます。

イニシャルコストを補助金で賄い、売電価格を高値で買い取ってもらわないと採算が合わない場合が出てきます。

発電ビジネスに新規参入する際のコストはどの程度か?

太陽光発電を自社または自宅で導入する場合はコストが気になります。

しかし、太陽高発電の設備導入する場合、設置する場所や、

日照時間の違いによってかかる費用と電気の生産量も変わってきます。

また、産業用か家庭用によっても設備が違ってきます。

今は太陽光発電のソーラーパネルや設置の導入についてはネット上で簡単に業者を比較し、

お見積りを取ることができます。(↓下記リンク)

![]()

![]()

なぜ、太陽光発電はバブル(ブーム)が終わり、苦しい状況になっているのか?

太陽光発電をバブルを作った原因は「FIT制度」!!

~「FIT制度」とは~

FIT(フィット)制度とはFeed-in Tariffの略で日本語では「固定価格買取制度」のことです。

FIT制度では再生可能エネルギーを用いて発電した電気を、国が定める固定価格で、

一定の期間、電力会社に買取を義務付ける制度です。

以前はFIT制度はとても優遇されていました。

太陽光発電で生産された電気は市場価格と比べてとても高い価格で、

一定の期間、継続して電力会社に買い取ってもらうことができました。

固定価格買取制度が始まった2012年当時に太陽光発電を開始していれば

その後10年間は42円/kWh(10kW未満の発電施設の場合)での売電が約束されました。

電力会社の電気を作るコストが10円/kWh前後なので破格の金額です。

しかし、 固定価格買取制度が始まった2012年当時42円/kWhだった売電価格は、

2019年には14円/kWhまで低下しています。

値下げ圧力は年々一段と強くなる一方です!

売電価格が高かった当時は、太陽光発電を始めれば確実に利益がでるため

「利回りの高い投資案件」としても扱われました。

そして、やれば儲かる太陽光発電ビジネスは新規参入企業が急増してバブル状態になりました。

FITの前身となる制度は2009年に始まり、10年間は余剰電力を高値で買い取ってもらえる契約になっていました。

しかし、10年後の2019年にはこの制度の売電保障期間が終わりを迎えます。

FIT制度の保証期間が終わると売電価格は7円/kWh前後になってしまいます。

そのため、2019年以降は補助金やFIT制度に頼っていた業者は今後次々と廃業に追い込まれる苦しい状況になっていきます。

太陽光発電を再度成長産業にするための「今後の課題」とは?

「太陽光エネルギー」を成長させるための「FIT0(ゼロ)モデル構想」!

持続可能な再生可能エネルギーである太陽光エネルギーの産業は今後も成長させていかなければなりません。

今まではFIT制度と補助金に頼ってばかりいましたが、もうその時代は終了します。

そこで、「脱・FIT」を検討し、FIT制度に依存しないビジネスモデル「FIT0モデル構想」に取り組む企業が出てきています。

具体的には「自家消費」を増やすことが考えられています。

「自家消費」は電気の売電価格が電力会社からの購入価格より安いため、

自分で作った電気は自分で使った方が良いという考え方です。

(今後は売電価格は約7円で、電気を買う価格は約25円程度になる予定。)

この自家消費を増やす取り組みに「農業・養殖」はすごく相性が良いのです。

農業では植物工場のLEDや空調設備に多くの電気を使用し、養殖でもポンプやブロアー、

加温で多くの電気を消費します。

農業・養殖と太陽光発電を組み合わせることで生産した電気エネルギーをその場で自家消費し、

太陽光発電を食料生産のために有効なエネルギーとして活用することができます。

2019年問題をうまく説明している。エネルギー問題の話は非常に面白い!勉強になった。